悠记天童寺,及夜阑中的漫步

作者:董衿希

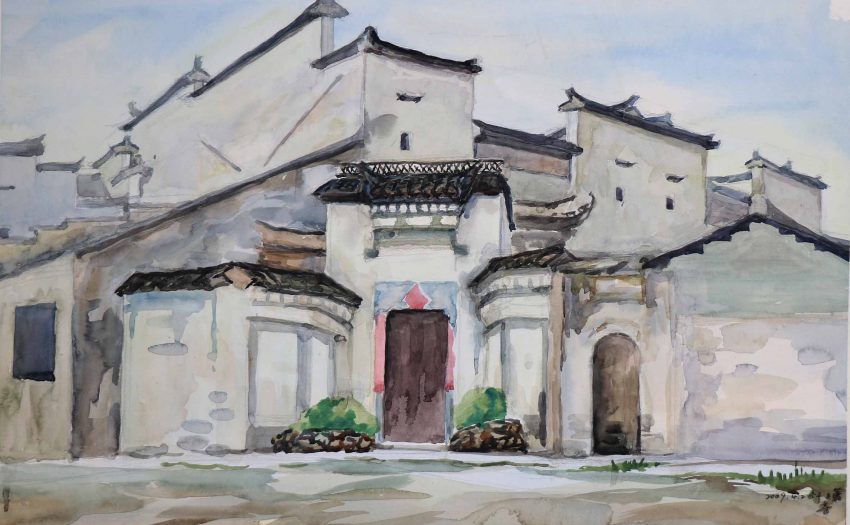

坐落在青色山麓之下的天童寺,在太白山缥缈的云霭中若隐若现,这座一千七百年前被太白金星尊崇供奉着的古老寺院在层峦叠嶂的山峰之下,仰卧于翠色欲滴的连绵丛林里。烟灰色的石碑照壁梁角上总站立着一群胖嘟嘟的鸽子,这些黄色的,青白色的,或者带着黑色斑点的鸽子,大多神情懒散的在梁间悠然晒着太阳,偶尔从梁上飘下来,也是在地面闲闲的踱着步子。照壁上镶刻的“东南佛国”四个大字尤其端严庄重,对面是一汪碧绿清澈的湖,倒映着白云和绿林,时而有水花溅起涟漪,是水底的游鱼轻跃出水。

弯弯绕绕穿过正殿,在菩萨的脚下走过,进入寺院里面,一詹詹精雕细刻的房檐列次排开,错落有致。天童书院的殿阁里时有人进出,脱靴而入,橱柜里尽是螺钿贝子香炉,金银器皿,雕花古玩。墙上的大肚弥勒笑的憨态可掬,对联上书“天意具民意,童心现佛心”。旁边,默照茶室的蓝色幡在古铜色的门廊上被风吹的荡起来,这是一间洋和式日本建筑,坐席上安放着茶几,上面摆满了青瓷或者琉璃的茶器。揭开帘子,窗外水缸里有一支白荷在风中袅袅婷婷,绿色的荷叶漂在水面上,激荡起一波又一波的涟漪,荷叶微微触摸着枝条,白荷花就这样静静的立在阳光下。

席帘后面传出笑声,那是上海大学的成庆博士和台湾的苏阮玲正在为天童寺此次暑期青年学生培训而作的演讲不时在讨论的音儿。我坐在围子里,红漆木桌上正是新鲜且带着露水的李子,白色瓷器的碗上氤氲着茶气,青花就趁着琥珀一样的茶色在碗沿儿上转着。这时候,古雨师父却穿着长衫进来了,那滇青的长袍在和风中飘飘荡荡,袍角扫着亚麻席子,透着一股子仙气,就像文殊菩萨从云雾上走下来似得。他招呼我把随身翻译的日本佛经文献《天童小志》拿来给教授校对一遍,与成庆博士寒暄了一番,便又言着最近成信大和尚新写的几幅墨宝。成庆博士笑道:“我们且作胡杨客,为成信大师的这几笔浓墨重彩好好宣扬一场”。说罢拿起一副“慈悲广泽百世兴”引面相顾,笑语嫣然。苏阮玲老师在一旁拍手,称赞妙极!古雨师父且笑道:“若如此,大师父当开怀也,君且喝几碗茶汤,待会儿且该为学生们讲座了。”说是语时,成庆博士便端起那茶盏,便饮便曰:“潇洒荐冰盘,满座暗惊香。还是天童此处的茶更好些。”

几人又笑了一会儿,讲座时间到,成庆博士便起身外走,随行处绕过亭台廊榭,曲曲折折进了讲经门子。但见堂上叠伽,坐满了穿着青蓝色布褂的青年学生们,且卦上还龙飞凤舞的绣着“禅”字。成庆博士在上海大学多次举办读书会,对佛经义理颇有造诣,此课程的题目是《电影里的佛法课》,结合时兴年轻人的时尚风潮,浅显易懂,又情理兼备,更能浅入深出,探寻佛法奥义。“how do you define reality,what is real and what is false,how do you not know that you are living in a dream.”“人生如露亦如电,变幻如梦境”他讲到《骇客帝国》《返老还童》讲因果,讲人性,流光在窗棂上停驻,绯红的霞光照耀进佛院古色的门楣上,散发出一种祥和,温馨,暖融融的意味。学生们凝神静听,眼镜框上好似也挂着一串斜阳滴下的露水,晶莹剔透的闪烁着,这光芒就这样始终照拂他们的灵台,关照他们的心魂。

成庆博士讲的好极了,教室里不时激起掌声和欢笑。他讲完,还被意犹未尽的学子们拉住衣袖恋恋不舍的讨教。教授也都和蔼的一一过询了学生们,才踱步走向餐堂,正走着便在大殿前侧观着一棵苍古的唐柏,这树有些灰白色,树干粗大壮实,就连枝蔓都有胳膊粗,叶子也绿意盎然,如云盖一般一层叠着一层。成庆博士停下步子叹道“这树是老些了,却也是这般结实,是这天童寺的灵树。”灵树的叶缝中洒漏出一把把的光,这光使得每一片青石皆熠熠生辉。

许是为着上海的事务,成庆博士的行程赶的紧着。临走时,他舍下的三位高才却将到天童寺。那穿黑卦带眼镜的俊朗青年是上海大学硕士赖学辉,他这次演讲的课题是《宁波佛教史》,其博士论文《华严僧侣研究》主要探讨了民国时期佛教学院的人才培养机制。还有一位个子高高,穿蓝色褂子,鼻梁直挺的青年,也是上海大学的,名叫辛城。另外一位大大咧咧,性情开朗明媚,笑声动人的姑娘则是华东师范大学的刘琼。我与三位年纪相当,于是分外投契,三人很快熟络起来。古雨师父也感着我们青年的活力,与我们互相介绍着:“赖学辉年少智高,他专是研究经律论甚高明的。刘琼也是做此研究,在档案馆抄了不少译本。辛城可不得了,天童寺的网站和宣传功劳可得有着一份。董衿希自是台湾大学的学生,日语翻译是极好的。”

几位都是对佛学感兴趣,且是对佛法修持有着精深钻研的青年,感得我也甚是钦佩。我们四人与古雨师父聊佛经典籍到夜深,才在蒲团上起身,回寮房就寝。刘琼的性格爽直,与我最是相合,我们两人便约着明日卯时上山漫步。可是次日竹板打更刚过卯时二刻,两人便急不可耐去了餐堂,天童寺的膳食美味的很,极是引着我们肚子里的馋虫。

就在大快朵颐时,师父招呼学辉、刘琼还有我,许我们辰时到方丈堂与诚信大和尚会面。早饭吃必,学辉看时间尚早,建议我们一同在天童寺赏景。我们四人便一起拜竭菩萨,又在天王殿躬身行礼。缓步移出大殿,但看白云朗日,晴空万里。绿波处几尊佛塔,池上足顿之声铿锵如锦瑟齐鸣,这便是“天童十景”之一的“双池印景”了。又行至一处瀑布下,只见清水淙淙,溪水映衬着碧林黄花,在浓绿墨翠间反射阳光斑驳的光晕。走到一处题为“太白殿”的汉白玉砌的亭子间,我欲上阶梯去察看,辛城指了指日语标识,原来此处是一素斋馆,久无人烟,落尘已铺满雕梁了。

快到辰时,我们也已绕着林荫行了许久,高高的古木和苍劲的翠竹在山前环绕,僧人快步在碎石子的路上踏过去,我们也在佛足墟岗上穿行过去,铺着鹅软石的小路绽开青绿的草叶,松林的风像海岸的涛声那样哗哗作响。回到默照禅堂,古雨师父也已唤我们去方丈室。方丈室里花香幽袅,几盆颜色绚丽的花儿开的正盛,门童子引我们进去。方丈还未来,古雨师父和我们一同站立在廊阶下,殿阁里有一张木刻的王蒙《太白山图》屏风。古雨师父告诉我们:“这屏风最新做的,山如画壁,屏上嶙峋,端是为着与内室隔开,人走或停,有此屏风隔着,也不影响里间的人。也是个礼数。”我们应了,再看屏风,王蒙《太白山图》之胜境刻画其上,七巧玲珑,镂空雕饰,松竹木骨皆阑履,根根如真。

诚信大和尚仙风菩萨步的踱将出来,以慈眼观我们个个之面,含笑问询过后,大家依次入坐。古雨师父重新介绍我们的学业和志向,大和尚都微笑点头,并对宁波的佛教历史,地理位置,宗师传承简单讲述。还以手指着屏风,给我们念壁上之字,曰“太白山图为元代四大书画家之一王蒙之代表作,在中国绘画史上具有重要艺术价值,此画描述了天童寺前二十里松林苍郁茂密,高大挺拔,寺院楼阁草堂屋舍,骑马行人,隐约可见全图结构深邃,层次分明,笔法尖细俊俏,清幽,风格独特,但于元末明初此画经历身首异处之生死劫难。后由天童僧人保护方得至今,现为国家一级文物,原画存于辽宁省博物馆,今山僧于朋友处得此,复制其令永留山门以作纪念。岁次丙甲年二月十九观音圣诞日,主持诚信书于大监堂。”

此时诚信大和尚正指教中,慧眼发现地上有虫,便唤门僧把虫请出去,僧人用纸左右不得,虫软,一不小心便在手掌中碎了。大和尚叹曰:“虫之命微薄也,其蠢乃根性也,于阳中暴晒,却不知躲避烈日,可叹也。”说完,便慢慢移出方丈室,把我们送至阶下,我们也颔首合掌作辑,告别辞去。

晚上夜阑清霄,用过晚膳,古雨师父与我和学辉、刘琼又一道在后门绕去了凤岗修竹。那竹林苍天的翠绿那么茂盛而浓密的伸向天空,却是我平生所未曾见过的奇景。风起时,秀竹娑婆弄影,遮蔽云天,近处的绿竹与远处的青山相映成趣,远处云烟笼翠,模模糊糊中,山峰连绵起伏,时有云影雾浓,衬着蓝天白云。近处的竹林修长整齐,如若到了观音菩萨的紫竹林一般,风清凉透彻,竹叶微动,颇有禅意。竹子坚韧、挺拔、一排排,一列列,远看纤细如柳丝,近观枝干却粗直厚实。泥土散发出芬芳的气息,叶子是自然的造物,每一片似乎都蕴含着无穷的宇宙。也许,这就是佛所说的“一花一世界,一叶一菩提”。

师父的脚步沉稳有力的向前,我们也深一脚浅一脚的紧紧跟随。师父先带我们走进一处亭台,内里供奉着天童寺的先祖,碑拓上老和尚的面容慈霭,其上题着“寄禅老和尚德相”,亭梁上写满诗联,有两副我记得写的是“诗传千秋具德性有真智仰止高风前辈典型唯长者”“波泛洞庭山崇太白冷香寒翠息诗僧”的诗句。绕过亭子,笔直的大路也逐渐变成坑坑洼洼的羊肠小道。我们竟然不知不觉来到天童寺的旧址,师父在田地里,指着一丛丛的青色苗秧,跟我们说这就是训练耐力和持久力的道场,因是劳动才能感知万物的慈悲。

我们从天童寺茶园的泥地里跋涉,能见到大团的白云从少白岭上升起,夕阳最后一抹璀璨的光彩映照在白云上,如同深藏在山涧里的七彩斑斓的虹飞泻入云层中央,使云也镶嵌了紫色或金色的光圈,这光圈真像是佛顶之上发出来的祥光。在祥光的照射下,五佛镇蟒塔高耸在山的一侧。五佛镇蟒塔也叫少白塔,相传唐会昌年间有巨蟒作怪,心镜禅师用石馒头制服巨蟒,立此塔于山。

这少白塔从远处看去,总令我想起另外一个有关于白色巨蟒的故事,那就是金山寺的雷峰塔。雷峰塔下是否真有白娘娘我不得而知,但是这少白塔在夕辉中似有五光十色,在青翠的山海绿林中显露出一种望而生畏的奇幻。我倒觉得,也许在这高高的塔顶上,真的住了一只成精的蟒,它的身体就匍匐在天童寺浩大的青绿色茶场上。

攀登上山路,我们跟师父总算来到了茶院,师父用大碗盛了广西六宝茶给我们喝。学辉盘腿坐在地上一饮而尽,刘琼一路上嚷着蚊虫太过喧嚣,正举着师父给的药膏往四肢擦涂。我坐在板凳上瞧着碗中珀色的茶汤,蓝天都映进碗里去了。

我们坐了一会儿,看晚霞要跌进山洼里去了,便起来往山下走。下山的石头阶梯虽然滑,却没有上山时那么泥泞了,我在石头上磕掉鞋底的泥巴,上山的泥巴路差点把我陷进去。下山之后,路面宽阔了许多,沿途有亭立于路边,亭畔风格当是日本设计。天童寺从古时便与日本文化交流甚密,因日本佛教曹洞宗与天童寺的殊胜因缘,在中日佛教友好交往史上留下了光辉的一页。南宋嘉定十六年,日本国僧人道元挟波航海入宋参学,在曹洞宗第十三世如净禅师坐下习禅三载,得曹洞宗法后回国,在日本越前立永平而开宗,建正法之眼藏,成为日本曹洞宗开宗之主。其后裔追根思源,尊天童禅寺为其祖庭,并捐净资在天童寺内建立了“道元禅师得法灵迹碑”和“先觉如净禅师崇恩碑”,以庚续未来无尽中日佛教友好法缘。

我们在回来的小路上,穿过成排的古松,松林苍鳞虬干,青翠参天,碧盖蔽日,又绿荫铺地,瀑布流泻,虽是暑天,却有阵阵清凉的风拂过耳际额畔。直道是“开青辟翠两行松,夏续春阴雪断冬。未见梵天楼阁露,深深先有出云钟。”越往前行,在一处躬洞中有碧绿的溪水映照山峰,那峰峦在水波中如瓦楞那样显露出叠叠层层的次第,躬洞上的青苔绿叶融融,几枝花杆垂落下来。学辉躬身进去,在湖畔坐了一刻,便是人与景交相辉映了。

晚照中湖色静霭,山影灼灼,每一片山色似乎变成剪影一般流入湖心,夕阳发挥出最后一抹橘红色的光,也寂静的,慢慢沉入湖底了。湖上的绿色叶子,不知是芦苇还是别的什么,与那些紫色的花苞在湖边一起被风吹着。

敬佛石卧在大片大片的绿草地上,我们继续前行,便转到了入寺的第一道山门前,师父说,这便才开始回到寺院里,其中要经过“伏虎亭”、“古山门”、“景倩亭”,而这些关隘在古代是供人歇脚的茶驿。夜色已经很浓了,我们边用脚步丈量天童寺的每一块砖瓦的厚度,边回看周围的景色,而在夜雾中,树影也逐渐模糊,只听耳边有清泉泠泠声,湖光水色却与远山融为一体了。树枝在夜辉中有种孤冷的意境,叶子像是一片片精剪细裁的影子,在有些发红色的天空中独自翩婷。

师父念是我们怕着黑夜沉沉,不时与我们互相调侃,我的步子也愈发有些沉重了,眼望无尽的幽密丛林,听林松如涛,感微风拂面,端的有些身在菩提路,走向邸园精舍,前有菩萨引路,要面见佛陀的错感。不知千百年前,天童的如净师父是否也在用他温热的脚底贴紧这道菩提之路,他是否像我们一样,回顾风岚似屏,在墨色的天空中凝视云翳重重,或者,他是否在湖光潋滟,清波飘渺间领悟到世间无常,思索着前生与今世,感叹着譬如朝露,人生几何。

“翠凤双双去又来,平岗修竹锁苍苔。虚心觅得真消息,只许山僧一径开。”露霜微蒙时分,我们终是步上了寺院内殿的台阶,在古雨师父的默照禅堂处暂歇,诚信老和尚讲过经,又过来与我们叙了一会子,众人才依依而回寮房。深夜里,躺在床榻上,窗外树影婆娑,沙沙作响,打更的僧人不时敲着竹板子,一声又一声,如同水滴掉进池塘里,“咚— —咚— —”,像是禅韵,像是老和尚闲闲的木鱼······

董衿希,字子淳,号妙心居士。山东省青年作家协会副秘书长、常务理事,国际诗词协会会员,济南市作家协会会员,中国散文学会会员,山东省散文学会作家,北京吟诵学会会员,北京大众文学学会会员,中国语文现代化研究专员,山东移民文化旅游学会会员,山东省水浒文化研究学会会员,上海《艺文》签约作家,中国孔子基金会签约作家,传统文化讲师,曾就读于山东大学文学院作家班,北京语言大学汉语文学进修学士,北京首都师范大学进修国学,台湾学大学博士。作者作品在《齐河党报》《当代散文》《当代小说》《时代文学》《散文百家》《齐鲁文学作品展》《美哉散文大全》《望月文学报》《望月文学全集》《大众周刊》《雨巷》《西江月文学》《东方散文》《小说月刊》《山东青年作家》《海岸诗歌报》《威海日报》《联合日报》都有刊登。其中,作品《行走在乌镇》获得北京大众文学奖。《滁州的青山,文人的情怀》获得中国文联,中国作家新创作论坛组委会,中国情怀文学网主办的中国作家新创作论坛优秀文艺作品证凭一等奖。

国际诗歌网原创,作者:国际诗歌网,转载请注明出处:http://www.gjsgxh.com/prose/3014.html

文章评论