散文的“起承转合”

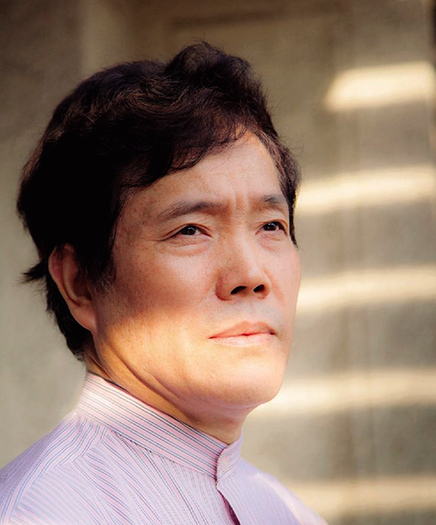

赵丽宏

赵丽宏:散文家,诗人。1952 年生于上海。现为中国作家协会全国委员会委员,中国散文学会副会长,上海作家协会副主席。著有散文集、诗集、报告文学集等各种专著共八十余部,有十八卷文集《赵丽宏文学作品》行世。散文集《诗魂》获新时期全国优秀散文集奖,《日晷之影》获首届冰心散文奖。2013 年获塞尔维亚斯梅德雷沃城堡金钥匙国际诗歌奖。2014 年获上海市文化艺术杰出贡献奖。作品被翻译成英、法、俄、意、保加利亚、乌克兰、塞尔维亚、日、韩等多种文字在海外发表出版。

从发表第一篇散文至今,也有30多年了。数一下书架上自己出版的散文集,已经有了好几十本。可是,散文到底是什么,散文究竟怎么写,细究起来,心里还是有点模糊。其实,从一开始,就没人教我怎么写散文。最初的散文,大概是在乡下插队落户时写的那些日记,每天晚上,在煤油灯飘忽的微光中,写我的孤

独惆怅,写对幸福的憧憬,写我周围的人物,写大自然的天籁风光,写我读书的感想。那些文字也许幼稚,感情却真挚,而且没有一点功利心,不在乎别人怎么看,自我倾诉自我陶醉而已。写这些文字时,绝没有想到要发表它们,更没有想到这是我当作家的开始。数十年后编自己的文集,找出最初的这些文字,从中选了一些在文集中,现在读它们,并不惭愧,因为它们很真实地展现了我当时的生存状态和精神状态。

我开始写散文的时候,文学界没有多少人对这一文体有太大的兴趣。小说、诗歌、戏剧,影响都在散文之上。小说家和诗人的队伍浩浩荡荡,散文家的名字则寥若晨星。那时以写散文为主的名家是数得着的———杨朔、秦牧、刘白羽、魏巍、吴伯箫、魏钢焰、袁鹰、何为、徐开垒。他们中有几位对当时和后来中国的散文创作的影响是巨大的。如杨朔的散文,那种托物咏志、以小见大、追求诗意的写法,曾被很多人效仿。秦牧的散文,以博学见长,他的《艺海拾贝》,也曾是文学青年喜欢的读本。杨朔的散文,现在已经成为很多人嘲讽的对象,似乎他就是那个时代虚假空泛的典型。其实,对文学作品的评价,不能脱离它们产生的年代,以当代人的眼光和价值观来要求。杨朔散文的局限性毋庸讳言,这是那个时代的烙印,但是杨朔作为一个散文家,在文体上确实影响了一大批人。

这几年文学界对散文创作有些不同的看法,争论得比较多的,是散文能否虚构的问题。如在20多年前有人问我,我一定会回答:散文既然是文学创作,当然能虚构。在上世纪70年代,我也曾经以虚构的情节写散文,回过头来看,实在不堪卒读,那些虚构的情节,使以“我”为叙述主体的文章中充满了不真实的气息,而散文是应该以真情动人的。散文结集出版时,我没有勇气把这类文字选进去。它们的生命力,在发表的同时就结束了。现在,对这个问题我的观点很明白,如果写散文,就不要虚构,要虚构,可以写小说,写剧本。1990年,我为台湾省一家出版社编《大陆抒情散文选》,在序言中我写了这样一段文字:“我以为,散文和小说、戏剧不一样,散文属于一种非虚构文体,所有成功的、动人的散文,都带有作者的自传色彩。这里的所谓自传色彩,并非作者叙说自己的一生,而是指人生的片断经验、观察社会和自然的点滴见闻,或者是一段思想和情感的真实经历。它们的共同特点是:真实、非虚构。”有些小说家认为散文可以虚构,可以充分发挥想象,譬如写荒诞奇丽的梦幻景象。如果他们所说的虚构并不是写小说时编造故事和人物,而是“大胆想象”和“荒诞的梦境”,那么,和我的观点其实也并不矛盾。梦境虚幻,却也是真实的心灵经历,而表现手段的出奇创新富有想像力,和虚构是两个概念。在“非虚构”这个前提下,我以为写好散文应该具备三个要素:情、知、文。情,就是真情,这是散文的灵魂,没有真情,便无以为文。知,应是智慧和知识,是作者对事物独立独到的见解。文,是文采,文体,是作者的有个性的表述方式。能将三者熔为一炉,便能成大器,成大家。不过,要做好谈何容易。这三者中,真是最要紧的,真诚、真实、真情,缺了这些,文章不可能动人。鲁迅先生曾说:“真正的现实主义是什么?真正的现实主义是将自己的灵魂亮出来给别人看。”鲁迅对“真正的现实主义”的界定,我以为正是对散文的界定。巴金的《随想录》,就是“将自己的灵魂亮出来给别人看”的典范,他的真诚可以说是无人能企及的,他在解剖历史和社会时,也无情地解剖自己,这样的文章,怎能不震撼读者的灵魂。而在“知”和“文”这两点上,我以为柯灵先生是当之无愧的大手笔。柯灵先生年轻时写的散文,很抒情,很空灵,到了晚年,他的散文达到了炉火纯青的地步,他的文章饱含智慧,每篇作品都有不同于常人的独到见地,而他的散文语言,更是别具一格,他对汉字的运用,到了出神入化的地步,面对他的美妙文字,我常常自惭形秽。

现在有很多年轻作家,将文体的创新看得高于一切,以为在写法上花样翻新,便能引人注目,脱颖而出,成为文坛新宠。这其实也有失偏颇。文体的创新固然重要,也能表现一个作家的才华和创造能力,但就散文而言,我以为内容永远要比形式更重要。形式的新奇,也许能轰动一时,然而如果没有坚实深厚的内涵,没有真情和真知灼见,大概也不会有久远的生命力。只要检视各个时代流传至今的散文名篇,便能窥见其中真谛。杨朔的散文也可以看作是一种教训吧。上世纪80年代末,随着商品经济的发展,年轻人的兴趣发生很大转移,曾经火热一时的文学逐渐受到冷落。当小说、诗歌和剧本被出版社和读者冷淡时,散文却一枝独秀,长盛不衰。不仅当代作家的散文新作受欢迎,“五四”以来那些曾经被打入冷宫的散文,被陆续发掘出来,重新包装之后,以各种面目被不同的出版社反复出版,而且畅销不衰。“五四”新文学运动中,小说、诗歌和戏剧也是力作迭出,很多作品曾经风靡一时,为什么只有散文在文学低迷的时候依然被当代的读者接受?甚至可以这样说,在当代的文学发生危机时,是散文支撑起人们对文学的信心。这样的现象很耐人寻味,这究竟是什么原因?我想,很重要的原因,是散文的真实。当人们被“文革”前和“文革”中文学作品的假大空搅得不胜其烦后,对所有的虚构作品都产生了一种拒绝的情绪。而且,随着商品经济的发展,年轻人的兴趣发生很大转移,人们的阅读耐心也变得越来越差。只有散文,以它的真实和短小,以它贴近人生的亲切,赢得了读者的心。“五四”新文学运动中涌现出来的那些散文,尽管时过境迁,但文章中的真情实感依然可以使当代读者感动,其中对人生的感慨和思索,依然引人共鸣。大概也是商品经济的规律使然,随着散文的畅销,很多人开始转行写散文。散文作者的队伍,一下子变得浩浩荡荡起来。小说家、诗人、评论家,纷纷都写起了散文,本来只是用余墨偶尔为之,现在变成了主业,这对散文创作的发展和繁荣,起了极大的推动作用。

从出版界的现状来看,文学的危机似乎早已成为过去。人们对文学的信心,也已经重新振作。书店里的畅销书,面目繁多,长篇小说又恢复了文学读物的主角地位。散文大概也回到了它应有的位置吧。不过,和20年前相比,现在的散文要丰富得多,也可以说臃肿得多。中国每天大概都会有成千上万篇标以“散文”的文字出现在报刊之间。其中难免鱼龙混杂、泥沙俱下。瑰宝珠玉是极少数,更多的是白开水、无聊小玩意甚至垃圾。不过,无法否认这样的事实:现在的读者对非虚构的文体的兴趣,依然超过对小说的兴趣。这就为散文的发展提供了广阔的空间。国内的文学期刊中,以发表非虚构文体的散文、随笔和纪实类作品的,境况大都比传统的纯文学杂志要好,如《散文》、《随笔》、《读书》、《万象》、《美文》、《三联生活周刊》等。

写这篇文章,本是谈自己写作体会的,却扯得远了,这也是写散文的习惯使然吧。

国际诗歌网原创,作者:国际诗歌网,转载请注明出处:http://www.gjsgxh.com/%e6%95%a3%e6%96%87%e5%90%8d%e5%ae%b6/6113.html

文章评论